interview

Maschinen folgen der Funktion

Industrie 4.0 braucht Umkehr der Entwicklungsmethodik: Beim Rennen um innovative Lösungen, Qualitätssteigerung und Kostenreduktion nimmt Software als wesentlicher Bestandteil eines Produktes oder einer Maschine längst eine strategische Rolle ein. Der provokante Leitsatz „In Zukunft gibt es keine Maschinen mehr mit Software, sondern Software mit Maschine“ sollte im Zeitalter von Industrie 4.0 längst unstrittig sein. Dr. Rainer Stetter hilft Maschinenbauern als ‚mechatronischer Skilehrer‘, diesen Paradigmenwechsel zu verinnerlichen und mit Leben zu erfüllen. Sein funktions-statt maschinenzentrierter Lösungsansatz und simulationsbasierte Entwicklung mit Matlab und Simulink ermöglicht ihnen, die besseren Produkte auf den Markt zu bringen. Das Interview führte Ing. Peter Kemptner / x-technik

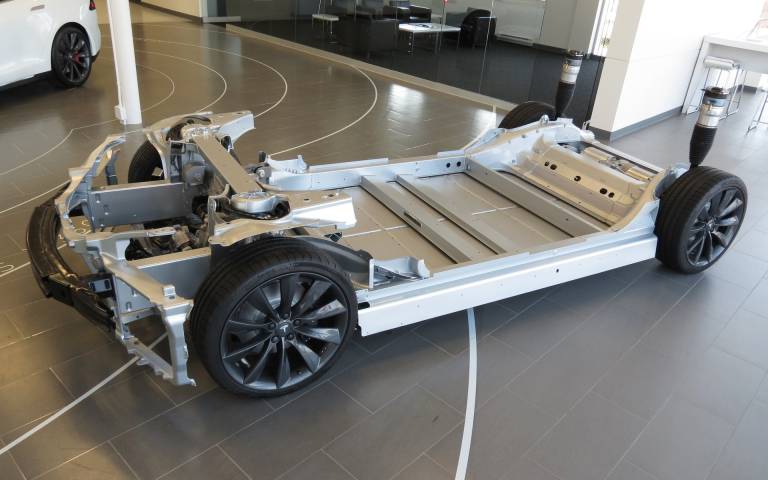

Gerade in der Mechanik führt das Verlassen ausgetretener Pfade oft zu überraschenden Ergebnissen. So weist etwa das Chassis eines Tesla ca. 85 % weniger mechanische Teile auf als das eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

„Nur durch Umstieg weg vom maschinenzentrierten Denken mit der Konstruktion als Einstieg auf ein interdisziplinär abgestimmtes Systems Engineering, bei dem die Softwareentwicklung die Führungsrolle übernimmt, lassen sich Cyber-physikalische Systeme schaffen und die neuen Geschäftsmodelle der Industrie 4.0 realisieren.“

Die lebhafte Diskussion rund um den Themenkomplex Industrie 4.0 zeigt, dass die meisten Unternehmen die Herausforderung erkannt haben. Bei der Antwort auf die Frage, worin diese eigentlich besteht, kommt es jedoch sehr darauf an, wen man fragt. Viele in der Branche fragen Dr. Rainer Stetter, Inhaber und Geschäftsführer der ITQ GmbH. Diese berät und unterstützt Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau während aller Phasen der Software-Entwicklung, während die Schwesterfirma Software Factory GmbH parallel zur Beratung auch die Realisierung komplexer Softwaresysteme anbietet. Mit der Gerda Stetter Stiftung „Technik macht Spaß!“ arbeitet Dr. Stetter daran, Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. Als Maschinenbauingenieur macht sich Dr. Stetter unter seinen Kollegen mit der Aussage unbeliebt, typisches Maschinenbaudenken sei die größte Hürde auf dem Weg zur Industrie 4.0.

In der Vergangenheit wurde Mechatronik oft als Teilaufgabe gesehen.

Herr Dr. Stetter, was verstehen Sie unter Industrie 4.0, was andere vielleicht nicht ganz so sehen?

Der Begriff „Industrie 4.0“ ist die Kurzform für „Die vierte industrielle Revolution“. Auch wenn die damit verbundenen Umwälzungen nicht wie bei einem Staatsstreich von heute auf morgen eintreten, verhält es sich damit wie bei jeder anderen Revolution: Nachher werden andere Methoden angewendet als vorher, um aus völlig neuen Geschäftsmodellen Wertschöpfung zu generieren. Wie in der Staatspolitik werden auch hier Andere die Märkte beherrschen als zuvor. Beobachten kann man diese Effekte in unserem Geschäfts- und Privatleben, wo Internet und Smartphone bereits zu sehr weitreichenden Veränderungen geführt haben.

Wesentlich für den Erfolg in einer vernetzten Welt ist die Betrachtung von Mechatronik als alle Disziplinen umfassender Gesamtheit, ergo als physikalischen Teil jedes Systems.

Welche Konsequenzen sollten Produkthersteller, insbesondere Maschinen- und Anlagenbauer, daraus ziehen?

Angesichts einer kompletten Umwälzung durch das Internet der Dinge kann es nicht genügen, hergebrachte Konzepte ein wenig in die eine oder andere Richtung auszubauen, um Kompatibilität herzustellen. Um daraus Nutzen zu generieren, müssen wir Produkte, aber auch die Maschinen und Anlagen für deren Herstellung, mit einer anderen Definition des Begriffs Mechatronik betrachten als bisher und als cyber-physikalische Systeme begreifen. Diese müssen wir auf völlig neue, zu dieser Betrachtung passende Art planen und produzieren.

Eingebunden in das Internet der Dinge, bilden mechatronische Einheiten in Wechselwirkung mit externen Datenquellen Cyber-physikalische Systeme.

Können Sie den Begriff „Cyber-physikalische Systeme“ bitte griffig erläutern?

Lassen Sie mich mit dem Begriff Mechatronik beginnen. Viele Maschinenbauer sehen darin die Bereiche, in denen Elektrik und Software direkt mit der Mechanik zusammenarbeiten, also im Wesentlichen die Antriebstechnik. Damit bleiben mechanikfernere Teile von Elektronik und Software in der Produktdefinition außen vor, sodass z. B. Sicherheitstechnik, Benutzerführung oder Schnittstellen zu Fremdsystemen mühsam nachträglich dazu entwickelt werden müssen.

Richtig verstanden, ist die Mechatronik jedoch nicht die Schnittmenge aus den einzelnen Disziplinen, sondern umfasst alle Teilgewerke einschließlich der gesamten Informatik, von der ERP-Schnittstelle über MES- und BDE-Systeme sowie der Visualisierung bis zum Condition Monitoring, und füllt so auch die Leerräume zwischen diesen aus. In dieser Gesamtheit ist sie der physikalische Teil der Systeme. Durch die Fähigkeit zur anlassbezogenen Interaktion mit nicht immer im Voraus planbaren äußeren Einflussgrößen – Nutzer, vor- oder nachgelagerte Prozesse, ERP-System, Logistik, etc. – wird dieser zum cyber-physikalischen System.

Im anforderungsgetriebenen Systems-Engineering verändern sich die Anteile der unterschiedlichen Rollen.

Was hindert Ingenieure daran, diese Betrachtungsweise anzunehmen?

Die wesentliche Hürde ist die althergebrachte Eigendefinition von Maschinenbau-Unternehmen. Diese verstehen sich als Konstrukteure und Hersteller von Maschinen – wozu ich durchaus auch andere Produkte zähle, etwa Autos – und nicht als Anbieter von Lösungen. Dieses produktzentrische Denken verstellt oft den Blick auf die Gesamtproblematik.

Zudem kommen viele Maschinenbauer, vor allem im Management, aus einer Zeit, in der Maschinenbau mit Mechanik gleichzusetzen war. Sie betrachten Elektronik und Software als notwendige Übel zur „Komplettierung“ ihrer Konstruktionen. Deshalb sind diese auch kein Teil ihrer Geschäftsmodelle. Die Software wird oft nicht einmal ausgepreist, sondern quasi kostenlos mitgeliefert, weil sich viele nicht vorstellen können, mit ihr Geld zu verdienen. Dem steht die Tatsache entgegen, dass von den zehn ertragsstärksten Unternehmen der Welt acht Softwarefirmen sind.

Komplexe Aufgabenstellungen können heute mithilfe von Softwareprodukten wie Matlab und Simulink zunächst im Modell gelöst und überprüft werden, ehe die Konstruktion beginnt.

Sie sind ja auch Maschinenbauingenieur, warum denken Sie anders?

Ich habe 1993 am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der TU München über ein 3D-Simulationssystem für Roboter, automatische Maschinen und Anlagen promoviert. Die Aufgabe bestand darin, eine produktionstechnische Aufgabenstellung zunächst als Funktionsmodell zu entwerfen, anhand dessen die Software für Ablauf- und Bewegungssteuerung zu entwickeln und diese mit der passenden Mechanik zu versehen, um alles im 3D-Modell zu überprüfen. Meine Sicht ist daher aufgaben- bzw. funktionsgerichtet. Ich betrachte die Software als Beschreibung der Gesamtaufgabe und die Maschine als deren physikalische Ausprägung.

Maschinenbauer arbeiten längst auch mit Simulation, was ist daran falsch?

Nichts ist daran falsch, dass Maschinenbau-Ingenieure Parameter ihrer Konstruktionen wie Kinematische Funktion oder Festigkeit am Softwaremodell überprüfen. Das ändert aber nichts an ihrer Vorgehensweise in der Produktentwicklung. Diese beginnt weiterhin meist mit einer Konstruktion. Hier gehört die Reihenfolge geändert. Bevor das CAD-System erstmals geöffnet wird, müssen zunächst die funktionalen Anforderungen in ihrer Gesamtheit analysiert, geklärt und modelliert werden.

Welche Vorteile bringt diese Methodenumkehr Maschinenbau-Unternehmen?

Anhand dieses Gesamtmodells kann ein großer Teil der Entwicklungsarbeit bereits erledigt und per Simulation überprüft werden, ehe die Gestaltung von Hardware und Mechanik beginnt. Für ein Cyber-physikalisches System, wie ich es vorhin beschrieben habe, ist es nicht per se wichtig, welcher Teil der Funktionalität direkt an der Mechanik, welcher z. B. in einem Schaltschrank und welcher in einem Handgerät, Bürocomputer oder Rechenzentrum abgedeckt wird oder in der Cloud.

Diese Entscheidungen können daher relativ spät im Gesamt-Entwicklungsprozess getroffen werden. Dadurch lassen sich relativ kurz vor der Markteinführung eines neuen Produktes Kriterien in ihrer aktuellsten Form berücksichtigen und die Kosten für Versuchsaufbauten und Prototypen, aber auch für Korrekturen früh getroffener Entscheidungen minimieren.

Was brauchen Unternehmen, um diesen Methodenwechsel herbeizuführen?

Das Wichtigste ist die Änderung der Zieldefinition im Management. Ein anforderungs-getriebener Ansatz mit starker Einbeziehung der Nutzersicht muss die maschinenzentrierte Sicht ablösen. Dabei ist es wichtig, die Software, die ja als alles durchdringende Seele die tote Materie belebt, nicht als Anhängsel zu begreifen, sondern als den Kern der Ingenieurskunst. Sie bietet bessere Möglichkeiten als alle anderen Teile eines Systems, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten.

Ebenso wichtig sind der Wechsel von hierarchischen hin zu vernetzten Systemstrukturen und die Erkenntnis, dass offene, mit der umgebenden Welt kompatible, Systeme erfolgreicher sein werden als proprietäre. Und dass Systeme mit langlebiger Mechanik, die ihren Nutzern durch Nachladen von Software-Apps Anpassungen an veränderliche Anforderungen gestatten, nicht zuletzt auch eine Form der langfristigen Kundenbindung darstellen. Unternehmen sollten daher die Möglichkeit anders bewerten als bisher, ihren Umsatz mit Funktionen, Daten und Software zu generieren.

Durch die neue Stellung der Software als zentrales Element der Entwicklung ist eine Entwicklungsumgebung erforderlich, mit der Ingenieure ihr Expertenwissen einbringen können. Hier hilft die modellbasierte Entwicklung von MathWorks, bei der sich der Ingenieur auf das System und die Funktionalität konzentrieren kann, während die Software daraus automatisch generiert wird.

Wie sieht es mit der praktischen Umsetzbarkeit aus?

Der Umstieg auf ein interdisziplinär abgestimmtes Systems Engineering verlangt in erster Linie organisatorische Maßnahmen. Um den Erfolg sicher zu stellen, müssen alle an der Produktentstehung beteiligten Fachgebiete von Beginn an einbezogen werden. Die Gestaltung komplexer Systeme kann nicht länger einzelnen Konstrukteuren überlassen werden und die traditionell dicken Mauern zwischen den Fachabteilungen müssen weichen.

Wichtig ist auch eine gute Personalplanung, weil es z. B. vorteilhaft ist, System- oder Prozesserfahrung des erfahrenen Maschinenbauers mit der unverdorbenen Softwarebeherrschung eines jüngeren Menschen zu kombinieren. Es kann auch dienlich sein, den Aufbau der Gesamt-Funktionsmodelle als eigene Aufgabe zu verstehen und dafür einen eigenen Posten zu schaffen.

Für die simulationsbasierte Entwicklung gibt es heute Produkte wie MATLAB und Simulink, die sich nahtlos in bestehende Software-Infrastrukturen und Workflows einbeziehen lassen. Möglicherweise gibt es in manchen Unternehmen generell zu wenige Softwareentwickler oder Informatiker. Der Umgang mit diesen Werkzeugen erfordert jedoch keine höhere Wissenschaft und ist von Maschinenbauingenieuren ohne Weiteres zu erlernen, ebenso wie der von Kollaborationstools, wie sie von heutiger PLM-Software angeboten werden.

Teilen: · · Zur Merkliste